重磅!不得“一刀切”停产停业!多家化工巨头集体涨价!化工原料市场明年迎来新狂欢?

塑联官方账号

塑联官方账号塑联网报道:近期开展了环境保护监测、能源消费控制等工作,许多企业处于停产的漩涡中。 目前,关于停产问题,国务院终于下达指示。

国务院关于进一步贯彻实施“《中华人民共和国行政处罚法》”的通知。 通知从五个方面规范行政处罚的实施。 这包括:不得违法实施行政处罚、不得为处罚而处罚、坚决杜绝基于利益的执法、不出台处罚指标等。

此次《通知》,由于目前行政执法过程中的一些积弊,如处罚重重加码,“立法放水”,处罚无指标,“一律”责令停产停业。

《通知》明确表示:“要依法设定行政处罚,不得以其他行政管理措施的名义变相设定,不得以违反行政管理秩序的行为和增加或减少行政处罚种类、在法定幅度外调整罚款的上下限等方法重复代码,或《立法放水》 ”

关于罚款金额也必须依法合理,没有制定法律、行政法规。 行政管理需要依法先按部门规定设定罚款额的,设定的罚款额最高不得超过10万元,也不得超过法律、行政法规对类似违法行为的罚款额,涉及公民生命健康安全、金融安全、危害后果的,设定的罚款额最高不得超过20万元超过上述限额的,应当报国务院批准。

其次,《通知》明确禁止“一律”。 行政机关在未查明违法事实的情况下,不得“一律”对一定区域、领域的公民、法人或者其他组织实施停产停业、关闭等行政处罚。

行政处罚只能对特定行政对象的违法行为进行,行政处罚是特定对象,不是整个行业。

以前,一些地方在发生严重的生产事故后,下达了行政命令,直接关闭了辖区的整个行业。 煤矿一律关闭,化工企业一律停产。

完善手段看似“雷厉风行”,但实际上造成了巨大的损害,也严重影响了守法企业的正当经营,合法企业和守法企业同锅共煮,没有体现出行政处罚的公正性。 这样的“一律”是懒惰的政治。

事实上,早在第二批第五批中央生态环境保护监测全面启动之际,中央生态环境保护监测办公室就专门致函有关省区,要求精准科学依法推进边督改革,禁止“一刀切”和“滥用解释责任”。

在这次的《通知》中,明确禁止多次加码、法律惩罚并不是严格的执法,实际上是违法执法。 行政处罚法中不仅有“处罚”字,“处罚”的背面还有公民、法人的权利。 行政处罚法也不仅要有“辣味”,还必须有法治的“甜味”。 过罚相当,依法处罚,精确处罚,“不打记号”,不容忍,不得为处罚而处罚。今年以来,化工行业价格频繁波动,价格多次上涨。 12月已经过去了一半,化学工业界再次迎来了涨价的浪潮,但涨价的趋势一直持续到明年1月,更是一天内直接发出了几封涨价通知。

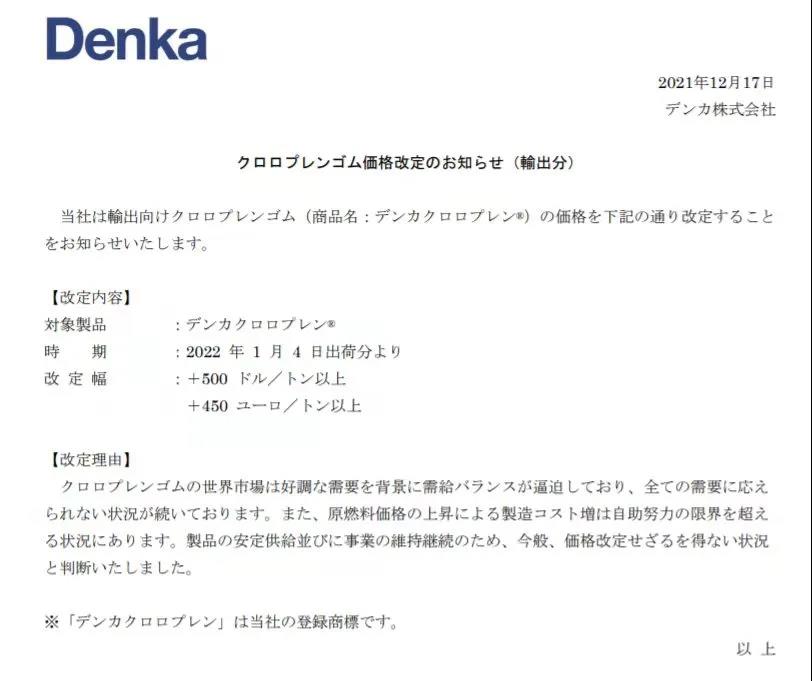

12月17日,日本电气化( DENKA )宣布,将从2021年1月4日起上调公司出口的氯丁二烯橡胶的售价,其中海外涨幅在500美元/吨或450欧元/吨(约3200-3500元/吨区间)以上。

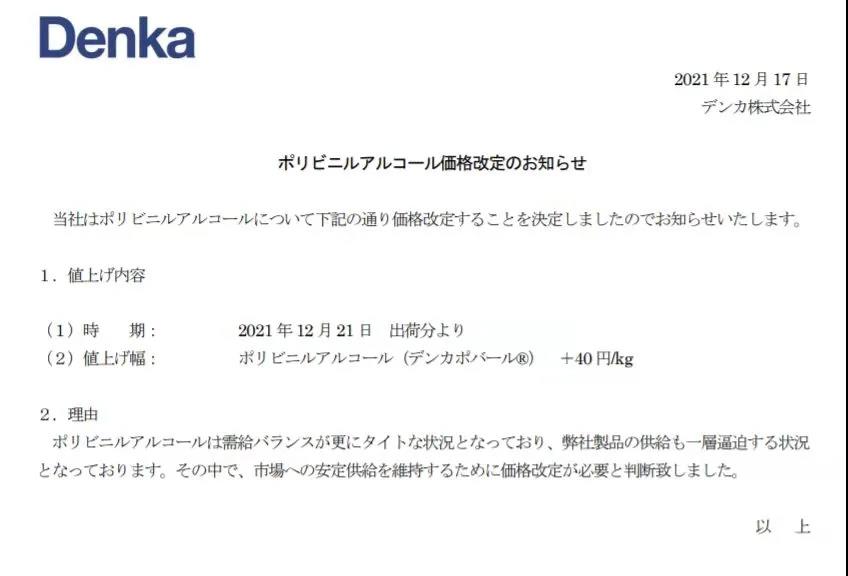

当天,该公司宣布从12月21日开始上调公司的聚乙烯醇( PVA )产品的价格。 涨幅为每公里40日元(约2244元(吨) )。

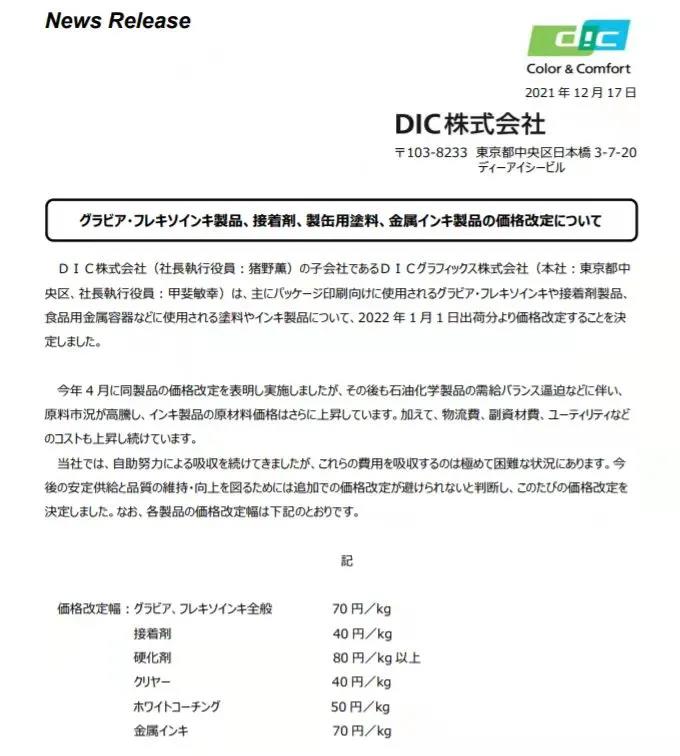

12月17日,DIC宣布,从2022年1月1日开始,将提高凹版/柔性印刷油墨、粘合剂、固化剂、罐头涂料、金属油墨等产品的售价。 其中固化剂涨幅在80日元/公斤(约4488元/吨)以上。

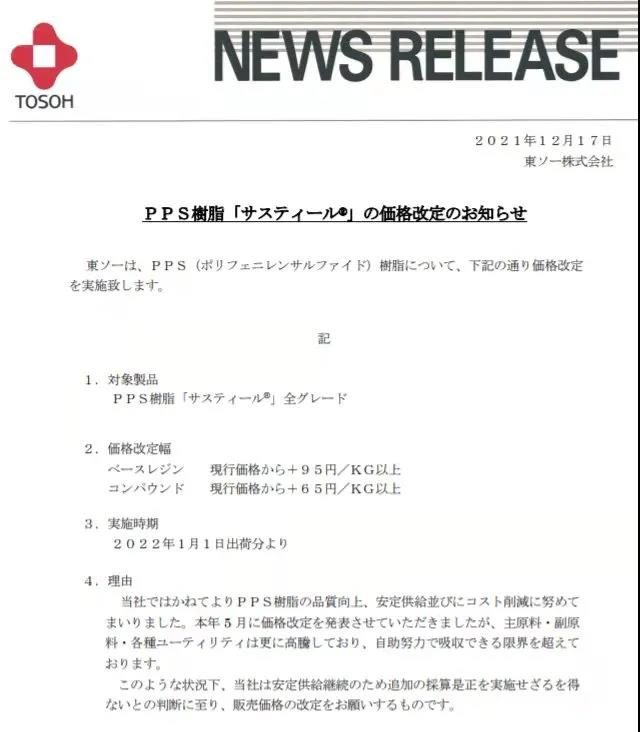

12月17日,东曹股份有限公司宣布,将从2022年1月1日起上调SUSTEELTMPPS系列产品的售价。 其中,灌装系列产品65日元/公斤(约3647元/吨),未灌装系列产品95日元/公斤)约5330元/吨)。

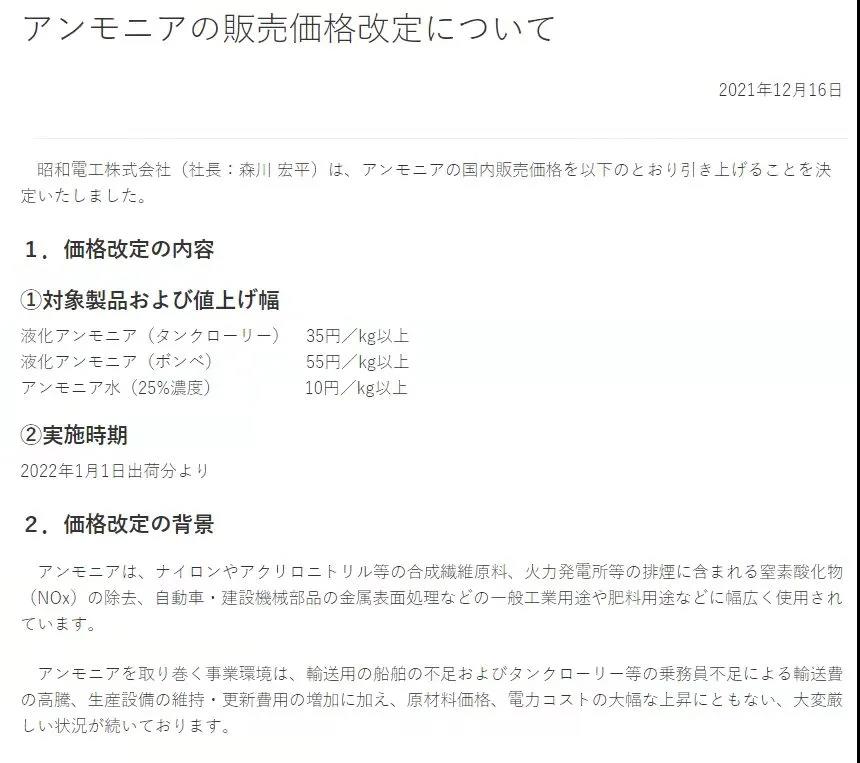

12月16日,昭和电工( SDK )宣布,将从2022年1月1日起提高氨类产品的售价。 涨幅最大为55日元/公斤( 3085元/吨)以上,氨是合成丙烯腈和尼龙的重要原材料之一

综上所述,目前供需两弱的格局未能阻止化工品的涨价步伐。 进入今年以来,由于原材料价格暴涨,下游企业大幅度承压的生产成本,许多企业被迫提价。 尽管有国家调控干预,但受环境保护筛查、疫情防控、电力价格上涨、能耗控制……的影响,企业市场很难恢复到以前的价格水平,但很明显,在新年初春,这些有话语权的大企业频繁涨价,确定了明年的市场基调。